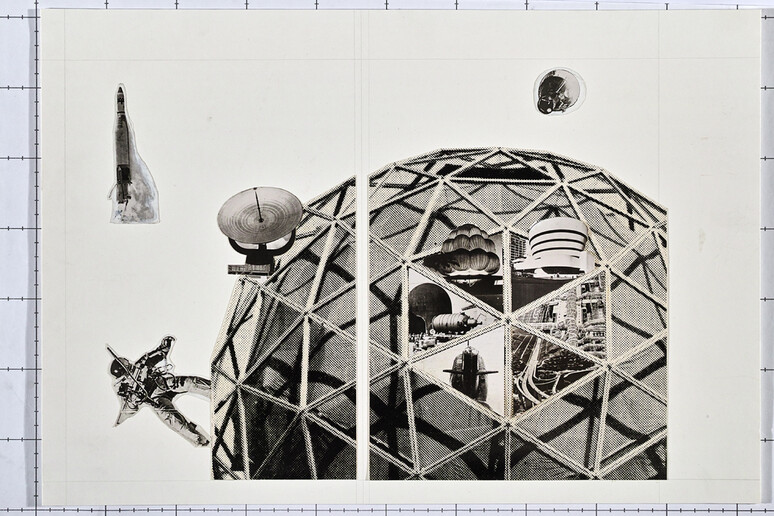

ROMA - In principio era il disegno. Poi è stata la macchina. In mezzo a questi due poli, e soprattutto oltre, c'è l'infinito dispiegarsi dell'ingegno umano, della sua arte, della sua volontà di rappresentazione, di riflessione o anche di denuncia o di proposta civile e politica. Al Maxxi dal 18 aprile c'è 'Stop drawing. Architettura oltre il disegno', il nuovo progetto del dipartimento di Architettura e Design contemporaneo diretto da Lorenza Baroncelli, una mostra ideata e curata da Pippo Ciorra che indaga sui mutamenti nel mondo dell'architettura e degli strumenti necessari per produrla, rappresentarla, comunicarla. Cento anni di cambiamenti che hanno visto l'irrompere della tecnologia nella rappresentazione e nella concezione dello spazio. Dalla matita al computer, dall'analogico al digitale, dunque, sapendo che è nel mezzo di questi due estremi che si declina il maggior numero di rappresentazioni del pensiero spaziale, del valore che si attribuisce al mezzo come messaggio. È un viaggio tra il XX e XXI secolo che racconta come è cambiata la rappresentazione dello spazio insieme alle idee che esso rappresenta; un viaggio anche che, dice Baroncelli, grazie al lavoro di Ciorra "non ci spaventa: non è vero che la tecnologia ci sta dominando ed asservendo, facendoci immaginare che la vita nel futuro non potrà essere che nel metaverso o in uno spazio virtuale. Questa mostra ci fa vedere come esista anche un fortissimo ritorno al disegno come una fortissima necessità al radicamento nella realtà di tutti i giorni".

"Oggi l'architettura tende, come tutte le cose del nostro mondo, a polarizzarsi, a decostruirsi e quindi quella parte del disegno, che era la parte visiva dell'architettura, deve ora misurarsi con la questione tecnologica, digitale, con la simulazione, con la realtà virtuale e aumentata. Ma c'è anche un'altra parte dell'architettura che indaga nel suo rapporto con la società. E poi c'è un'altra parte ancora dell'architettura che si avvicina molto di più all'arte: di quegli architetti che dicono, 'se non ci fanno costruire il mondo allora quantomeno difendiamo la nostra prerogativa di artisti'", sintetizza Ciorra. Questo viaggio ci racconta dunque come è cambiata la rappresentazione dello spazio insieme alle idee che esso rappresenta e che inizia con l'esposizione del grande patrimonio di disegni autoriali della Collezione Architettura del Maxxi di maestri quali Carlo Scarpa, Aldo Rossi e Giancarlo De Carlo, per poi proseguire con un itinerario che esplora l'avvento delle nuove tecnologie e l'affermazione dello strumento digitale come portatore di un nuovo immaginario e di nuove frontiere di ricerca. La sezione digitale racconta il pionieristico Generator Project (1978-1980) di Cedric Price & John Frazer, le riflessioni e gli studi sull'informatizzazione dell'architettura raccolti da Nicholas Negroponte nell'intervista The Architecture Machine (1970) e molti altri autori quali Matias del Campo & Sandra Manninger e Lucia Tahan che per due decenni hanno portato avanti la discussione sull'architettura parametrica, generativa, algoritmica e iper-moderna, influenzando drasticamente le modalità di rappresentazione del progetto.

La mostra passa anche attraverso gli "atti architettonici" di archistar come Frank Gehry, Enric Miralles e Benedetta Tagliabue, Frida Escobedo, il visionario Olafur Eliasson, e poi Gordon Matta Clark, Cyprien Gaillard, Philippe Rahm o Hans Hollein. E finisce con un punto a capo: con quei "soldati" che si sono fatti custodi di un'eredità ideologica e artistica, che difendono il disegno tradizionale e ne fanno metodo di scelta consapevole. Sono artisti del disegno concettuale come Jorinde Voigt, architetti visionari e appassionati come Jo Noero, Atelier Bow-Wow, Jimenez Lai (Bureau Spectacular), Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Campo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA